システムデザイン思考の方法

マインドセット

手順1

システムデザイン思考の前提となる以下の思考を理解する。

【階層型(レイヤード)アプローチ】 各分野毎に深堀りながら思考を進める(深堀型)ではなく、各分野を横断して全体 を思考し、これを段階的に繰り返しながら詳細化する(階層型)事が重要である。 【イシュードリブン】 イシュー(何を考え、論じるべきか)から考たり、そもそもの課題からアプローチしたりする事が重要である。 【エクペリメンタル】 「とにかくやってみる」「まずは試してみよう」という姿勢が大切である。 【インサイト】 気付いた事はどんなに小さな事でも書き留め、そこから重要な気づきを獲得しようとする姿勢が大切である。 【チームづくり(チームビルディング)】 自分1人より、複数の人の多様な視点を活用して1人では得られない発想やインサイト(消費者の隠れた心理)を生み出そうとする姿勢が大切である。

チームの構築

手順2

デモグラフィー型(性別・国籍・年齢などの目に見える属性)ではなく、タスク型(能力・経験・知見などの目に見えない価値)の多様性を重視して、多様性のあるチームを作る。

手順3

各チームメンバーが自分で自分のニックネームを決め、それをチーム全体に共有する。

手順4

チームメンバーで話し合って、そのチームのチーム名を決める。

インパクトがある、面白いチーム名にすると良い。

話し合い

手順5

解決すべき問いに対して話し合い、とりあえず解決策を1つ出してみる。

手順6

解決すべき問い(問題)をイメージした時に浮かんでくる人(ステークホルダー)と、その人の関心事を思い付くだけ付箋に書き出す。(ステークホルダー分析)

ステークホルダーは、企業が経営をするうえで、直接的または間接的に影響を受ける利害関係者の事です。

ステークホルダーとは?ビジネス用語の正しい意味と使い方

「関心事」とは、1人or複数のステークホルダー(関与すると思われる人)が持つ、「ニーズ」「要求」「設計上の選択」「ビジネス等の実装・運用から生じる懸念・関心事項」の事である。

ISO 42010

「手順5」で出した解決策を実施する前の今、まだ何もしていない状態でステークホルダーが思っている事を書くと良い。(「お腹減った」等)

| ステークホルダー | 影響度 | 懸念点・関心事 |

| Aさん | 小 | ・○○ ・×× |

| ○○株式会社 | 中 | ・○○ ・×× |

| ○○市 | 大 | ・○○ ・×× |

手順7

「手順6」で出した「関心事」をグルーピングし、各グループに名前を付ける。(親和図法)

・1~2枚の少数グループでも良い ・そのグループの意味が一目で分かるグループ名にする ・そのグループのユニークさが表現されるグループ名にする

| グループ名 | 要素(関心事) |

| やっぱ、実年齢とのギャップでしょ! | ・若く見える ・顔のシワが減る |

| 分かっちゃいるけど出来ないヘルシー | ・飲み過ぎを予防する ・健康を管理してくれる |

| 気分が乗ってパフォーマンスも高い! | ・自信を持てる ・男らしさが上がる |

| 形から入る「男前」 | ・ズボンのシワがすぐ取れる |

因果ループ図の作成

手順8

「手順7」で作成した各グループ又は関心事を変数化する。

| 変数のルール | 例 |

| 「名詞」か「名詞句」を選ぶ | 「コストの上昇」→「コスト」 |

| 変数名に明確な方向性を持たせる | 「フィードバック」→「賞賛」 |

| 変数名はポジティブな言葉にする | 「損失」→「利益」 「不幸」→「幸福」 |

| グループ名 | 変数 |

| やっぱ、実年齢とのギャップでしょ! | 実年齢とのギャップ |

| 分かっちゃいるけど出来ないヘルシー | 健康への貢献度 |

| 気分が乗ってパフォーマンスも高い! | モチベーション |

| 形から入る「男前」 | 見た目の良さ |

手順9

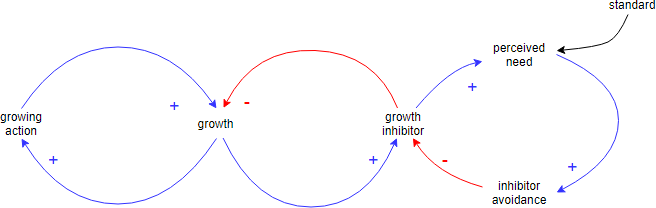

「手順8」で作成した各変数を因果関係の矢印で繋げ、矢印の側に記号を描く。

「因果ループ図」とは、システムを構成する各要素(変数)の因果関係をフィードバックループの組み合わせによって表現した図の事である。

因果ループ図(いんがるーぷず)

| 因果関係名 | 記号 | 意味 | 例 |

| 正(ポジティブ)の因果リンク | 「+」or「S」 | 変数①⤴ ⇒ 変数②⤴ 変数①⤵ ⇒ 変数②⤵ | 「預金残高」と「利子」 |

| 負(ネガティブ)の因果リンク | 「-」or「O」 | 変数①⤴ ⇒ 変数②⤵ 変数①⤵ ⇒ 変数②⤴ | 「価格」と「需要」 |

「因果の跳躍」を避けよう! 「市場シェア⤴」→「単位当たりのコスト⤵」 ⇩ 「市場シェア⤴」→「累計生産量⤴」→「累計経験量⤴」→「単位当たりのコスト⤵」

手順10

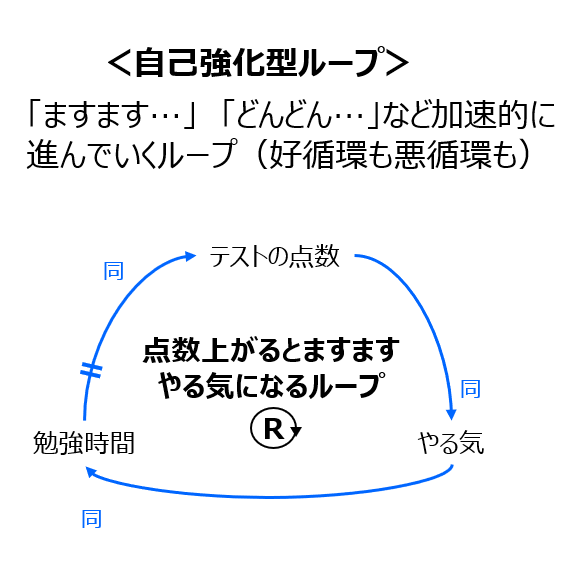

「手順9」で作成した因果リンクを俯瞰して見て、ループになっている所に記号(「R」or「B」)とループ名を付ける。

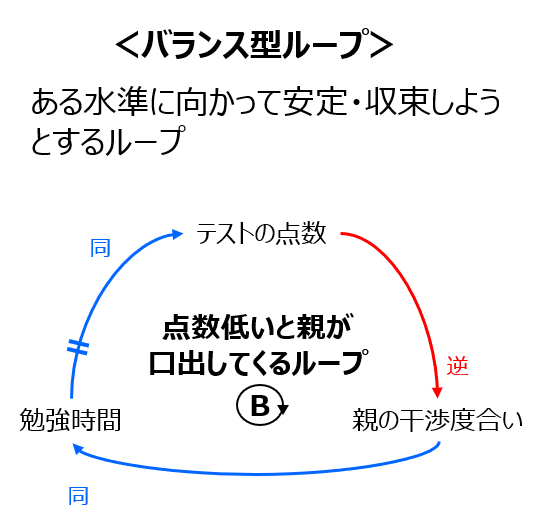

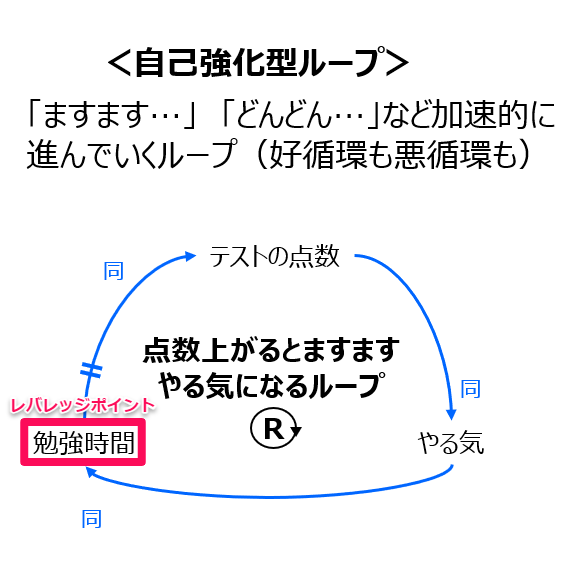

| 因果ループ名 | 記号 | 条件 | 影響 |

| 自己強化型 ループ | R | 「負の因果リンク」が偶数個 | 指数関数的な成⻑or衰退を生み出す |

| バランス型(平衡) ループ | B | 「負の因果リンク」が奇数個 | 常に目標に向かって変化し、 システムに安定をもたらす |

「問い(Innovative Problem Statement)」の作成

手順11

「手順10」で完成した「因果ループ図」の中から「レバレッジポイント」を見つける。

【レバレッジポイントの条件】 ・介入の効果が大きい事 ・介入がし易い事 ・なんらかのループに影響を与えている事

「レバレッジポイント」とは、システムの中で「より少ないリソースでより大きく持続的な成果をもたらす介入場所」の事です。

レバレッジ・ポイント システム思考|チェンジ・エージェント

手順12

「手順11」で見つけたレバレッジポイントを解決している既存製品を「2×2(2軸)」で構造化し、気付きをメモする。

手順13

「手順12」で得た気付きを基に「問い」を作り直す。

| 条件名 | 意味 |

| Essentials | この問題が解かれると大きなインパクトがあるか? |

| Deep insight | 表面的な出来事の裏側にある「隠れた真実」に迫っているか? |

| Actionable | 「この問題を解こう!」という行動に繋がるか? |

「地球温暖化を解決するには?」→「どうすれば自分が地球温暖化問題の解決に貢献していると感じる事が出来るか?」 「どうしたら、人々は自転車に乗る時にヘルメットを被ってくれるか?」→「どうしたら、髪の毛がグチャグチャにならないでヘルメットを被れるか?」→「どうしたら、必要な瞬間だけヘルメットを被れるか?」 「どうしたら、ミルクシェイクの売り上げを上げられるか?」→「どうしたら、よりミルクシェイクの、皆の暇潰しの道具としての効果を上げられるか?」

価値の分析

手順14

以下の項目を表に書く。(Pain/Gain分析)

| 項目の概要 | 用語 |

| 「手順13」で作成した「問い」をイメージした際に頭に浮かんでくる人 | ステークホルダー |

| 「ステークホルダー」が真に実現したい事 | Job |

| 「ステークホルダー」の「Job」の中にある「緩和したい痛み」 | Pain |

| 「Pain」を緩和させるもの機能や特徴 | Pain Relivers |

| 「ステークホルダー」の「Job」の中にある「増加させたい喜び」 | Gain |

| 「Gain」を増加させるもの機能や特徴 | Gain Creators |

| ステークホルダー | Job | Pain | Pain Relivers | Gain | Gain Creators |

| 発信者 | 影響力を持つ事 | 少数しか反応してくれない… | 発信に対する多くの反応を示してくれる事 | 発信に対して多くの人が反応してくれた | 発信に対しての反応を増やしてくれる事 |

| フォロワー | 特定のテーマに関する有益な情報を毎日見る事 | 対象のテーマに関する有益な情報が中々得られない… | 対象のテーマに関する有益な情報を得られる事 | これは有益な情報だ! | 有益な情報をもたらす事 |

「Pain Relivers」「Gain Creators」に関してはSNSのような具体的なソリューションではなく、それを緩和/増加させる物の機能や特徴のみを書くと良い。 (例) 「暇な時間」という「Pain」の「Pain Relivers」は「暇だと感じさせない事」

手順15

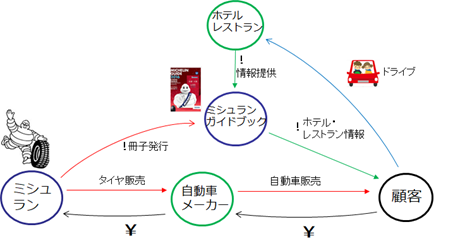

「手順14」で書き出したステークホルダーと「Job」を基に各価値の流れを矢印や記号、文字などで表現し、それを見て得た気付きをメモする。(CVCA〈Customer Value Chain Analysis〉)

「感謝の言葉」や「満足感」等の目に見えない価値も書くと良い。

機能設計

手順16

「手順15」で作成した「CVCA」内の重要な価値(目的)を実現する物の「機能」「物理」を書く。

| 目的 | ファンからの貢ぎが推しに反映されている(影響を与えている)事を可視化する事 |

| 機能 | ファンから推しにプレゼントを送ると推しから感謝のメッセージが送られて来る機能 |

| 物理 | ・推しへの送信が可能なプレゼント(スタンプ?) ・推しへプレゼントを送信する仕組み(DM?) ・推しがファンからのプレゼントを認知できる仕組み(通知?数値化?) ・推しからの感謝のメッセージを作成する仕組み(AIを利用?) ・推しからファンへ感謝のメッセージを送信する仕組み(DM?通知?) |

その他

参考講座

参考書籍

クレジット